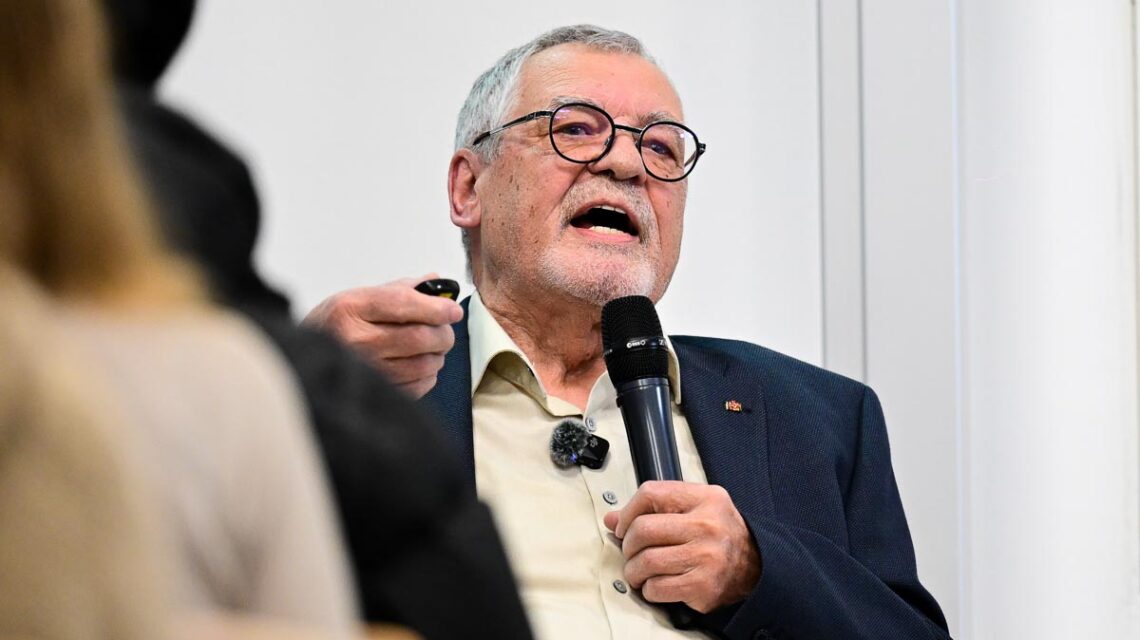

Siegbert Ortmann schildert Schülern seine Erfahrungen ziwschen 1945 und 1947 – und verband persönliches Erinnern mit der Mahnung, Menschenrechte zu schützen.

Die Obermeier Europa-Schule in Erbenheim verwandelte sich am 10. Dezember in einen Ort lebendiger Erinnerung. Mit Vorträgen, Workshops und Zeitzeugengesprächen erinnerte die Schule am Internationalen Tag der Menschenrechte nicht nur an die 30 Artikel der Erklärung von 1948, die alle Menschen in Freiheit und Würde verorten. Sie gab der Geschichte Stimmen: eine davon Siegbert Ortmann, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen in Hessen. Er erzählte den Schülerinnen und Schülern von seiner Kindheit im sudetendeutschen Wiesengrund.

Schulleiter Dr. Gerhard Obermeyr führte ein, stellte den historischen Rahmen her und unterstrich die Bedeutung der Menschenrechte für eine offene Gesellschaft. Danach übernahm Ortmann – und erzählte, als säße er wieder dort: in einem Land, das ihn nicht mehr wollte.

Eine Kindheit im Ausnahmezustand

Ortmann beschrieb sein Leben zunächst als erstaunlich unbeschwert und er betonte immert wieder „Ich hatte eine schöne Kindheit“, – ein Satz, der überraschte und zugleich vorbereitete auf das, was folgen sollte. Geboren 1940, erlebte er die letzten Kriegsjahre zwischen deutscher Dorfruhe und der Nähe zur Front. Bombennächte wie in anderen Städten gab es dort keine. Er erinnerte sich, wie amerikanische Soldaten 1945 das Haus der Familie beschlagnahmten, daran dass er als Kind „durch die Kellerfenster gekrabbelt“ sei, um Schokolade zu stehlen. Schmunzeln im Saal, ehe die Stimmung wieder umschlug.

Denn Ortmann erzählte ebenso von der Verhaftung seines Vaters, den tschechischen Milizen schwer misshandelten und ins berüchtigte Gefängnis Bory brachten. Seine Mutter lief mit den Kindern fast täglich die 13 Kilometer nach Pilsen, ohne den Ehemann zu Gesicht zu bekommen.

Ein langer Weg nach Westen

Die folgenden Wochen und Monate schilderte Ortmann mit klaren Worten. Die sogenannten „wilden Vertreibungen“, die im Sommer 1945 ohne rechtliche Grundlage stattfanden, rissen die Familie aus ihrem Leben. Er berichtete von überfüllten Viehwaggons, verriegelten Türen, fehlenden Toiletten und nächtlichen Stopps, bei denen Bauern Frauen und Kinder als Zwangsarbeitskräfte auswählten. Seine Familie blieb – „uninteressant für die Betriebe“, wie Ortmann formulierte. Glück im Unglück.

Er erzählte, wie Tote im Waggon lagen und seine Mutter die Kinder mit ihren Händen schützte. „Bis zu meinem 15. Lebensjahr sah ich keine Leiche“, sagte er. „Sie ließ uns nicht hinschauen.“ Dieser Schutz prägte ihm zufolge sein Leben tief – und bewahrte ihn möglicherweise vor Trauma.

Die Irrfahrt endete schließlich in Bayern und später in Hessen, im Vogelsberg. Dort begann der mühsame Versuch, ein neues Zuhause zu finden.

Neubeginn unter Vorbehalten

Ortmann sprach offen über die Schwierigkeiten der Ankunft. Seine Familie stieß auf Skepsis, manchmal auf offene Ablehnung. Fremde sprachen ihnen Rechte ab, Bauern schütteten ihnen Körbe voller Futterpflanzen aus der Hand, weil „die Wiese ihnen gehört“. Integration war damals kein politisches Programm, sondern harte Realität. „Wir waren Fremdkörper“, sagte er. Und dennoch: Die Familie arbeitete, hielt Kaninchen, fand Wege zu überleben.

Dass sein Vater später aus dem Gefängnis fliehen und durch die Kanalisation von Pilsen entkommen konnte, schilderte Ortmann beinahe beiläufig – als Teil einer jahrzehntelang verdrängten Normalität von Krieg und Verlust.

„Erinnern, bewahren, gestalten“

Zum Schluss weitete Ortmann den Blick. Er sprach über die Verantwortung des Bundes der Vertriebenen, über kulturelle Wurzeln, Erinnerungspflege und den Mut zur Versöhnung. Der Satz „Wir waren nicht nur Opfer, wir waren auch Täter“ blieb hörbar im Raum hängen. Er machte deutlich, wie sehr Ortmann um Ausgleich bemüht war – und warum er bis heute den Dialog mit Tschechien sucht.

In der anschließenden Diskussion fragten Schüler nach Integration, Verantwortung und den Motiven des Bundes der Vertriebenen. Ortmann antwortete ruhig, erklärte historische Zusammenhänge und zeigte immer wieder, wie eng persönliche Erlebnisse und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verwoben waren.

Als die Veranstaltung endete, wirkte der Raum verändert. Ortmanns Erzählungen hatten Geschichte spürbar gemacht – und sie hatten gezeigt, warum der Schutz der Menschenrechte kein Kapitel aus Büchern ist, sondern eine tägliche Aufgabe.

Lesung mit der Autorin und Journalistin Louise Brown

Lesung mit der Autorin und Journalistin Louise Brown  Vortrag: Wiesbaden und die Migration

Vortrag: Wiesbaden und die Migration  Von Zander bis Ergometer: Fitnessgeschichte made in Wiesbaden

Von Zander bis Ergometer: Fitnessgeschichte made in Wiesbaden  Erinnerungen wachhalten: Rückkehr von Namen

Erinnerungen wachhalten: Rückkehr von Namen  Nummern, Schornsteine, Fragen: Erinnerungen werden lebendig

Nummern, Schornsteine, Fragen: Erinnerungen werden lebendig  Mahnung – Hiroshima bleibt ein Weltgewissen

Mahnung – Hiroshima bleibt ein Weltgewissen